Data / IA

Bataille autour de l’empreinte de l’IA : un faux débat ?

Par Rémy Marrone, publié le 14 avril 2025

L’impact environnemental de l’IA est de plus en plus scruté. En parallèle, les fournisseurs optimisent leur consommation énergétique unitaire, ce qui leur permet de baisser les coûts facturés. Avec un danger, celui d’accélérer les déploiements par effet rebond, aggravant finalement les dégâts écologiques.

L’empreinte environnementale de l’IA n’est certes pas un sujet caché. Il reste que les calculs sont complexes compte tenu du manque de transparence des fournisseurs et des cas d’usage très nombreux : taille des requêtes ou des réponses, nature de ces requêtes selon qu’elles sont textuelles, ou portent sur de la génération d’images ou de vidéos. Malgré l’incertitude, la bataille des chiffres est cependant lancée.

Selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie) une requête ChatGPT consommerait dix fois plus qu’une requête Google (0.3 Wh contre 2.9 Wh). Ce chiffre, marquant, est devenu depuis 2023 une référence, massivement relayée.

Mais en février 2025, Epoch.AI riposte avec une contre-étude, largement reprise par la presse, indiquant que cet impact serait en réalité équivalent à celui d’une requête Google. La publication est rapidement critiquée par les experts, à l’instar de Data for Good pour son manque d’indépendance, Epoch.AI étant financée en partie par OpenAI.

Elle est aussi remise en cause par l’orientation des hypothèses de départ : matériel considéré (un seul type de puces GPU), scénario retenu (seulement la génération de texte) et taille estimée du modèle.

Cette étude relance néanmoins le débat. DeepSeek avait également bousculé le secteur, en janvier dernier, en annonçant un modèle IA bien moins énergivore, bien que son fonctionnement reste opaque.

En outre, les outils pour mesurer l’empreinte de l’IA se multiplient, à l’instar d’Ecologits à destination des équipes de développement technique et grand public pour afficher l’empreinte environnementale de l’IA générative, ou l’AI Energy Score Leaderboard lancé par Hugging Face et Salesforce pour attribuer un score énergétique à chaque modèle de langage.

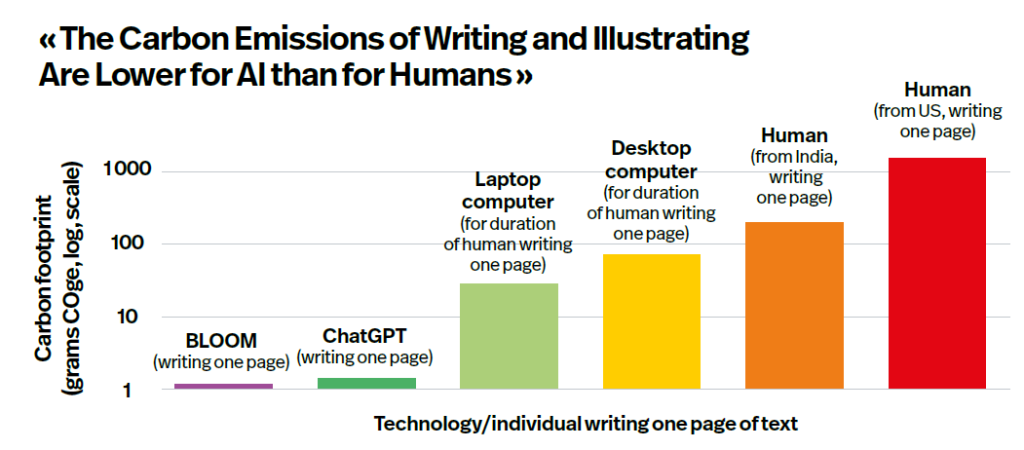

Si les résultats de cette étude de fin 2023, qui prennent en compte le bilan carbone de l’étre humain, sont surprenants voire contestables (quid des impacts de l’entraînement des modèles, petits ou grands ?), ils illustrent surtout le risque de voir les usages se démultiplier sans retenue, au nom de cette frugalité environnementale supposée.

SOURCE : ÉTUDE ÉPONYME DE CHERCHEURS AMÉRICAI NS ET NÉOZÉLANDAIS

Un enjeu de rentabilité et d’usages

Pour assurer leur rentabilité, les fournisseurs d’IA optimisent de toute façon l’efficacité énergétique. De ce fait, à trop se concentrer sur ce seul indicateur, on risque d’oublier une autre menace, à savoir l’explosion des usages, grâce à la baisse des prix. Cet effet rebond menace de neutraliser les éventuels gains environnementaux, voire de les dépasser largement (voir également infographie à ce sujet).

Frédéric Bardeau, fondateur de Simplon.co, organisme de formation de l’économie sociale et solidaire agréé ESUS, met aussi en garde : « La diminution pour chaque prompt va se vérifier pour la partie énergétique, mais pour l’eau et les ressources, c’est moins sûr. »

Engagé sur le volet social pour endiguer la fracture numérique, il voit certes dans l’IA un outil puissant et inclusif. D’ailleurs, il rappelle que Simplon.co a commencé à y former des personnes dès 2018. Mais il est aussi en alerte depuis : « Dès que j’ai compris que c’était du deep learning et nécessitait des GPU, j’ai pensé que ça allait être compliqué sur le versant environnemental. »

Une adoption guidée par la rentabilité

L’adoption de l’IA en entreprise oscille entre innovation et pragmatisme financier : « La main droite fait de la transformation et met de l’IA partout, pendant que la main gauche de la RSE tente de résoudre cette dissonance cognitive ; c’est schizophrène », résume Frédéric Bardeau.

Au final, les cas d’usage actuels concernent surtout la productivité et la réduction des coûts, rarement la RSE. Il reste cependant optimiste : « La France est un des rares pays à avoir inscrit la sobriété numérique dans la loi. Et je suis convaincu que les entreprises ne pourront pas ignorer cet autre enjeu majeur qui est de recruter des talents pour demain. Or, ils sont nombreux à refuser de travailler avec des organisations qui font n’importe quoi sur le plan environnemental. »

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :