Gouvernance

Quand géopolitique et activisme bouleversent le business : les leçons du fiasco de Microsoft

Par Laurent Delattre, publié le 09 avril 2025

L’événement historique célébrant les 50 ans de Microsoft a viré au cauchemar médiatique. Entre protestations passionnées, débats éthiques et implications géostratégiques, le géant de la tech se retrouve piégé dans les failles d’un monde où technologie et politique s’entremêlent dans une danse explosive. Des incidents qui rappellent aussi aux DSI et RSSI à quel point la géopolitique s’est désormais invitée dans leur agenda stratégique…

La géopolitique et le business ne font jamais bon ménage. Mais lorsqu’on y ajoute l’activisme, les réseaux sociaux, les vidéos en direct et les logiques commerciales, on obtient un cocktail explosif, où vérités, amalgames, confusions, messages, opinions et croyances s’entremêlent dans un “bloubiboulga” souvent indigeste. Microsoft vient d’en faire les frais.

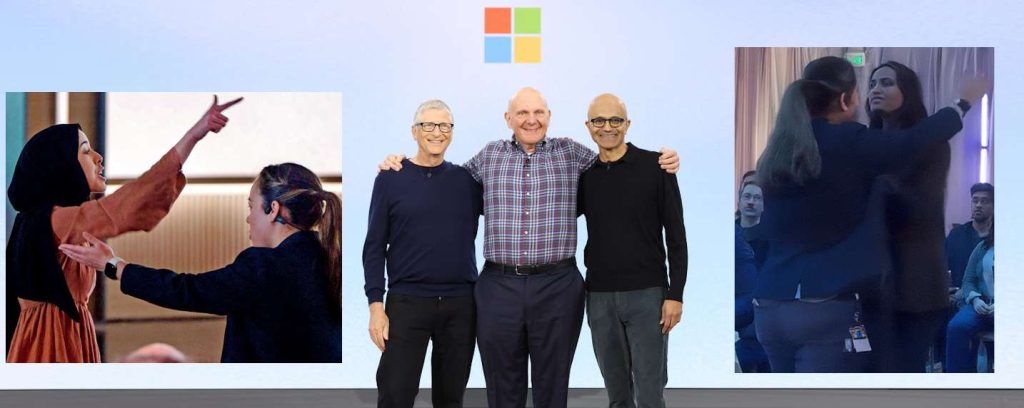

Cela devait être un grand moment pour les trois CEO de Microsoft, réunis pour la première fois depuis près d’une décennie afin de célébrer les 50 ans de l’entreprise. L’événement, hautement marketing et symbolique — rares sont les entreprises du secteur informatique à franchir ce cap — s’est transformé, ce vendredi 4 avril, en un fiasco médiatique et humain de grande ampleur.

De l’activisme en Live à la déroute médiatique

Une première fois, en plein live, le patron de la division Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a été interrompu par une ingénieure logicielle, Ibtihal Aboussad. « Vous avez du sang sur les mains », a-t-elle lancé. « Profiteur de guerre », « vous prétendez vous soucier d’utiliser l’IA pour le bien, mais Microsoft vend des armes d’IA à l’armée israélienne », « cinquante mille personnes sont mortes et Microsoft alimente ce génocide dans notre région ». Les mots sont forts. Le CEO de l’IA du groupe s’est contenté d’une réponse calme : « J’entends votre protestation, merci », avant de poursuivre une présentation soudainement vidée de sa substance.

Un peu plus tard dans la journée, lors d’un événement interne réunissant Satya Nadella, Steve Ballmer et Bill Gates, une autre salariée, Vaniya Agrawal, a à son tour interrompu les festivités. Elle a dénoncé, elle aussi, les liens entre Microsoft et l’armée israélienne. « Vous êtes tous des hypocrites », a-t-elle lancé, avant d’ajouter : « Rompez vos liens avec Israël », face à trois CEO pris de court, mais restés — trop ? — passifs.

Et pendant que les trois dirigeants partageaient leurs souvenirs sur scène, à l’extérieur du bâtiment, un groupe d’employés mobilisés manifestait de nouveau contre l’usage des technologies Azure et des solutions d’intelligence artificielle de Microsoft par le gouvernement israélien dans la guerre en cours à Gaza et au Liban.

Entre éthique et Business : l’impossible équilibre des GAFAMs

Dès le lundi suivant, Microsoft a mis fin aux contrats des deux salariées contestataires — l’une d’elles ayant en réalité déjà démissionné, son départ a simplement été accéléré par l’entreprise. En cause : un « comportement fautif » et une « perturbation des activités ». Dans leurs lettres de licenciement, la direction fait valoir que les employées auraient pu — et dû — utiliser les canaux internes spécifiquement prévus pour l’expression de désaccords ou d’engagements militants, plutôt que de perturber un événement public. « Nous offrons de nombreux moyens d’exprimer tous les points de vue. Nous demandons toutefois que cela se fasse sans perturber les activités », a rappelé un porte-parole de l’entreprise.

L’incident met une nouvelle fois en lumière les tensions croissantes au sein des grandes entreprises technologiques autour de leurs relations avec les armées et les gouvernements, notamment dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Des protestations similaires ont éclaté chez d’autres géants de la tech, comme Google, où plusieurs employés avaient été licenciés l’an dernier pour avoir dénoncé des contrats avec des agences gouvernementales.

Vers un nouveau paradigme IT : la géopolitique et les DSI

Au-delà des préoccupations éthiques soulevées par les usages que font certains clients des technologies développées par les grandes entreprises, « l’incident Microsoft » illustre aussi la manière dont la géopolitique s’invite désormais jusque sur les scènes des événements technologiques — et s’impose, plus largement, dans le quotidien même des organisations.

Pour les DSI et RSSI, ce type d’incident n’est pas, n’est plus, anecdotique : il témoigne d’un contexte où les enjeux mondiaux viennent bousculer la stratégie des responsables informatiques, que ce soit en matière de choix technologiques, de sécurité, de posture RSE, ou même de stratégie événementielle.

Longtemps fondés sur des critères strictement techniques et économiques, les choix technologiques des entreprises sont désormais fortement influencés par des considérations géopolitiques. Les DSI ne doivent plus seulement composer avec les restrictions d’acquisition imposées au nom de la sécurité nationale : ils doivent intégrer, plus que jamais, les dynamiques géopolitiques dans leur stratégie IT. Les cas de Huawei ou Kaspersky, mis à l’écart de nombreux marchés, en ont récemment offert une démonstration concrète.

On l’a également constaté lors du dernier Forum InCyber 2025, où les préoccupations géopolitiques et l’appel à une Europe plus souveraine ont largement éclipsé le thème officiel consacré au Zero Trust. Utiliser une solution d’origine étrangère, c’est aujourd’hui accepter le risque d’éventuelles sanctions internationales, ou celui de vulnérabilités techniques exploitées dans un contexte de tensions entre États. Max Schrems l’a d’ailleurs rappelé sans détour : « La possibilité d’une coupure des services cloud américains pour un pays européen doit désormais être considérée comme une hypothèse crédible. » Ce n’est plus un scénario de science-fiction.

« Il faut un cloud européen », a lancé en ouverture du forum Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, refusant de se laisser enfermer dans le duopole États-Unis/Chine. Un constat qui prend tout son sens alors que 80 % des services numériques utilisés en Europe sont d’origine américaine, et que les hyperscalers américains concentrent à eux seuls 75 % des usages cloud en France. « La guerre économique existe ! », a-t-il martelé. Qu’il s’agisse des débats autour d’une « équipe de France de la cyber » ou des appels à privilégier des solutions européennes, le message est désormais clair : la stratégie numérique se pense aussi — et peut-être surtout — en termes géostratégiques.

Qu’on se le dise : l’irruption du politique dans l’univers IT n’a rien d’une tendance passagère. C’est une nouvelle normalité avec laquelle DSI et RSSI vont devoir composer sur le long terme. Pour les responsables informatiques, chaque décision — du choix d’un fournisseur cloud à l’organisation d’un événement international, en passant par la sélection des solutions métiers ou des outils de cybersécurité — doit désormais s’appuyer sur une analyse fine du contexte géopolitique.

Une prise de parole inopinée lors d’une conférence, des tensions commerciales qui fragilisent l’approvisionnement en composants, ou encore une régulation soudaine aux effets extraterritoriaux peuvent suffire à bouleverser les plans les plus soigneusement établis — qu’ils soient marketing, stratégiques, médiatiques ou business.

La géopolitique devient ainsi un paramètre structurant de la gestion des systèmes d’information : elle influence directement la sécurité des infrastructures, conditionne certains investissements technologiques et impose une vigilance accrue sur l’origine des solutions déployées, tant dans le public que dans le privé. Qu’ils le veuillent ou non, DSI et RSSI doivent désormais naviguer dans un paysage inédit, où la technologie croise la diplomatie, et où chaque décision peut se heurter aux soubresauts d’un monde de plus en plus imprévisible.

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :